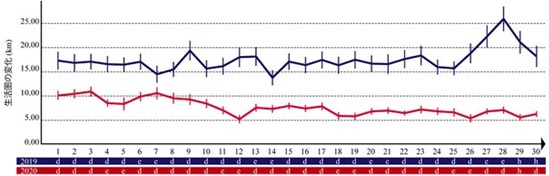

大阪市立大学大学院生活科学研究科居住環境学講座の加登 遼(はるか)助教らの研究グループは、郊外都市での新型コロナウイルス感染症の流行に伴う個人の移動行動の変化を調査し、個々人の生活圏が都心部から都市内での移動へと変化しており、およそ半分、距離にして約9.7km減少していることを明らかにした。また、朝夕の時間、駅舎に多く見れていた人流は昼間の公園へと変化がみられ、移動手段は、自動車から自転車や徒歩に変化していたことも確認した。

新型コロナウイルス感染症の流行は、人々の生活に大きな影響を与えている。感染者数の増加に影響を与える要因として、大阪駅などの主要なエリアでの人流データは重要な指標の一つとして政策立案の場に活用されてきた。しかし、個々人の生活変容を促すためには、一人ひとりの生活行動の変化を把握する必要がある。

加登助教らの研究では、大阪府茨木市を事例に、1回目の緊急事態宣言が発令された昨年4月と、その1年前の2019年4月での一人ひとりの移動行動の変化をスマートフォンの位置情報履歴ビッグデータ(Agoop社ポイント型流動人口データ)を用いて調査した。

調査の結果、緊急事態宣言の外出自粛要請により、郊外都市では、個々人が徒歩や自転車を中心とした生活行動に変化していたことがわかった。

短期的には、緊急事態宣言の発令などにより、人々の生活行動を抑制する方策が求められるものの、中期的には、徒歩や自転車を中心とした〝新しい生活様式〟を支えるウォーカブル(居心地が良く歩きたくなるまちなか)な都市の実現に向けた制度を充実させることで、人々の生活行動に即した行動変容を促すことが可能となる。

さらに、コロナ禍を経てウォーカブルな都市を実現することで、長期的に迎える高齢化を伴う人口減少にあっても、人々の健康な暮らしを支えることができると期待される。

この研究は、大阪府茨木市を対象として実施された。大阪駅周辺などの主要な都心部エリアの人流はすでに調査されており、政策立案の場に活用されてきたが、人々の生活行動の中心として、コロナ禍による広域な移動の自粛の影響を受ける郊外都市は、未解明な部分が多くあった。

2020年4月(折れ線上)と2019年4月(同下)の生活圏の変化