東京大学教授らは、語学留学の脳科学的効用に関する研究成果を発表した。外国語の習得によって言葉の理解や表現をつかさどる脳の部分である言語野や、感覚に関する脳の部分である感覚野の活動の変化が確認できたという。記憶に関わる脳の部分である海馬の左右・前後の領域が、言語習得中に異なる動きを持つことを初めて実証。現地の豊富な言語環境で学ぶことで、脳機能の顕著な変化が生じるという効果を明らかにした。

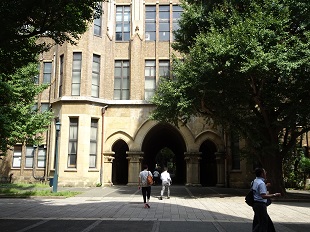

この発見をしたのは、東大大学院総合文化研究科教授の酒井邦嘉教授。酒井教授の研究室に所属する3人の大学院生も論文著書として名を連ねている。

短期間であっても現地で学ぶことが重要

酒井教授は、海外留学、語学教育、学習研究、文化交流、教育旅行事業を展開する私立教育機関イー・エフ・エデュケーション・ファースト(本社:スイス、EF)との共同研究で、短期間の語学留学中に脳機能の顕著な変化が生じることを初めて明らかにした。

研究グループは、東京都渋谷区にあるEF東京校で新たに日本語の習得を始めた外国人留学生を対象にして、約2ヵ月の間隔を空けてリーディングとリスニングのテストを2回実施。MRI装置を用いて脳活動を計測した結果、脳の言語野に加えて視覚野で活動が減少したが、聴覚野では逆に活動が増加した。

この結果は、言語習得で単に脳が活性化するのではなく、脳機能に変化が生じていることを示すもの。コロナ禍で海外渡航が規制されて留学の計画変更を余儀なくされる学生がいるなか、たとえ短期間であっても現地の豊富な言語環境で学ぶことの重要性があらためて浮き彫りとなった。