大阪大学や東京医科歯科大学らの研究チームは、手足のしびれや体のこわばりなどが起こるパーキンソン病の原因物質を抑制する治療薬を開発し、マウス実験で症状の改善に成功したと21日付の米国科学誌「Scentific Reports」(オンライン版)で発表した。これまでなかった根本的な治療法の開発に活用していくほか、同じ原因物質が蓄積することで発症する認知症の治療への応用にも期待が持てるとしている。

パーキンソン病は、神経細胞にαシヌクレインというタンパク質が異常に蓄積することで発症すると考えられている。研究チームは、蓄積につながるαシヌクレインの合成を阻害するため、特定の遺伝子に直接結合し、標的遺伝子を分解する作用をもつ治療薬を開発した。

これをパーキンソン病の状態にしたモデルマウスに投与したところ、αシヌクレインの蓄積を抑制に成功。症状とみられる行動障害が改善したことを確認した。

こうした結果を踏まえ、研究チームは今回の成果がパーキンソン病の有効な治療法として大変期待できると主張。また、異常シヌクレインの蓄積によって生じることが知られている、レヴィー小体型認知症や多系統萎縮症認知症などの神経疾患への応用も可能になのではないかと説明している。

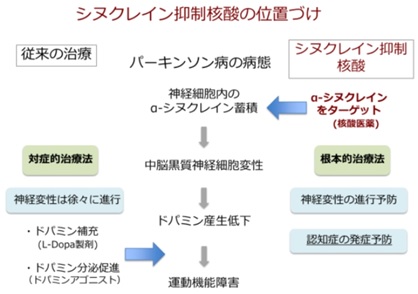

パーキンソン病は世界で約1000万人の人々が罹患している神経疾患で、日本では1000人に1人~1.5人、60歳以上では100人に1人が発症していると言われている。その発症メカニズムは、神経細胞内にαシヌクレインが蓄積し、脳の神経細胞が変性。脳内で情報を伝達する役割を持つドーパミンの生産が低下し、運動機能の障害につながると考えられている。

従来の治療法では、神経変性が徐々に進行する中で、ドーパミンを補充したり、分泌を促進したりする対処療法がメインだったが、その効果は症状が進行する中で効き目が落ちるとされてきた。

大阪大リリースより引用