がん患者の遺族が「患者本人が亡くなる1ヵ月前から苦痛なく過ごせた」と答えた割合は、41.5%だったことが25日、国立がん研究センターの調査で明らかになった。同センターは「がん患者の苦痛緩和は改善の余地がある」と指摘。医療者に対して基本的な緩和ケアの教育機会を設けることや、複雑な場面での診断方法や難治性の症状に対する新たな治療方法の開発を検討することが必要だと訴えている。

調査は2017年と2018年にがんで亡くなった人の遺族を対象に、2019年と2020年に郵送で実施。亡くなる前の痛みのコントロールの状況や終末期に関する話し合いなどを聞き、5万4167人から有効な回答を得た。回答者した遺族をみると、年齢では60代~70代の割合が57.1%と最多。亡くなった患者との関係では、配偶者が44.1%、子どもが39.7%だった。

亡くなる直前の苦痛の緩和について、医療者の対応に関する遺族の自由回答をみると、痛みへの基本的な対応はされていた。だが、死亡前の痛みの主な理由には、基本的な対応だけでは取り除けない難治性の症状がある場合や認知症などの併存がある。そのため、痛みの評価が難しい場合や、がん以外の症状が混在するなど複雑な場合があることが明らかになり、緩和ケアの効果が十分に得られなかった可能性が示唆された。

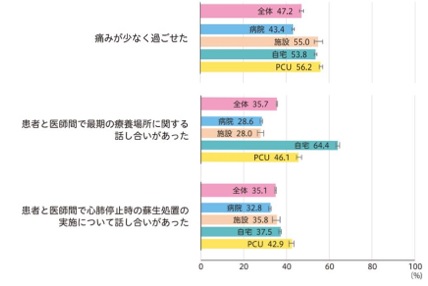

さらに、遺族へ終末期の治療方針に関する質問をしたところ、患者と医師の間で最期の療養場所に関する話し合いがあったと回答した割合は35.7%。心肺停止時の蘇生処置の実施について話し合いがあったと回答した割合は35.1%だった。こうした結果を踏まえ同センターは、患者の意向や希望に沿った医療を提供するには、患者本人が医師からの情報に基づいて意思決定を行うことが基本になると主張。「患者と医師の間で話し合いが十分にできていないことにより生じる影響を調査したうえで、改善に向けた具体的な対策の検討が必要だ」と述べた。

亡くなる前1ヵ月間の患者の療養生活(上)と最後の希望などに関する話し合い(中下)について(リリースより引用)